这是关于高原越野跑联赛的幻想计划:

大理有真正的森林。杜鹃、松萝、蘑菇、苔藓、地衣与朽木,堆积在巨大而粗糙的黄背栎之间,像神话一样幽暗而松软。大理的森林和东部城市不一样,杭州西山、南京紫金山的树林虽然也能抚慰人心,但那是被人类不知多少次毁灭又重生,森林应有的强大已经被夺走。

然而在大理的森林里,远古的巨神仍然存活,只是带伤退守海拔2500米以上的山脊。在这个高度,湿热的稠密繁多与高寒的清亮透明形成了美妙的平衡。雨季时候彩色的木耳和地衣渐次铺满了迷雾中的树干,而旱季时满地松脆的蜡面树叶,橡子与杜鹃花在树荫滤过的阳光下闪耀。牧民、樵夫、采菌者、采药者和用树桩的养蜂的人们也靠森林养活,有时也砍树,但是他们仍然镇服于山林,不敢把它归于哪一家名下。

在苍山东坡,也就是靠近大理古城的那一面也没有神话森林。上千年的薪伐和大跃进之后,3300米以下只留下了枯燥的云南松、华山松林和箭竹丛。只有在靠近山脊的背风坡,才有繁茂而果实(好吧,严格来说冷杉没有果实)累累的冷杉林,掉落的树枝上裹满苔藓,如长毛巨人的肢干残落遍地。

木莲花山

木莲花山

万宝山林间的牧场

松软的森林之灵魂

西向:

苍山西坡就有真正森林的残余。从漾濞县城上溯雪山河(苍山发源最大的溪流之一)十来公里会遇到一座老旧的水电站,那里的树林就开始茂密起来,再往山上走到达2500米海拔以上,森林就像模像样了。

除此以外,西坡的每一座次级山梁几乎都能找到森林。每年春天的时候,很多人会去脉地官房坪的“西坡大花园”看大树杜鹃,住在海拔2800米左右的农家乐里。不要忘了去山梁的阴面看那一片相对完整的森林。这两年在脉地附近的几座山梁上也都开了农家乐,在沿着黑惠江的084县道上就可以看到招牌。

但是苍山西坡最繁茂最完整的森林,可能是在金盏村上游的溪谷中,那里宽阔、平坦、湿润,因为水电站的隔断而人迹罕至。

沿着G56高速往西到永平县之前的万宝山,是从大理最容易到达的森林之一。山脊稠密的森林中有道路连通山谷中的林间草地,这是牧人和牛羊常走的路,偶尔你会见到他们在草地的大树树荫下休息抽水烟。而整座山脊遍布森林,长达四五十公里,通常我们只能寻访其中一小段。

开车的话可以在普渡(龙街出口)下高速,然后向着山脊徒步。不开车的话,需要在大理高快客运站乘坐到永平的班车,在接近万宝山隧道的地方下车就可以开始向山脊的森林徒步了(是的,云南的客运班车可以在高速上上下客),返程的时候也可以在路边招手上保山-下关的班车,最晚7点半都还有。

继续沿高速往西,永平木莲花山的森林更加丰盛繁茂无人打扰。木莲花山也叫作宝台山,山顶有金光寺,离寺不远的山下有一座山林环抱的小湖,雪松、华山松和枯木的倒影绝美,之后沿着苔藓、藤蔓与松萝遮掩的溪谷徒步一圈也只需要两三个小时,而木莲花山主峰方向的森林就过于繁密,不便行走了。你可以在金光寺和僧人一起吃住,离开时随喜一些香火钱。

在永平新光街的市场有小面包车开往木莲花山金光寺,坐满(坐满的定义比你想象的要更满一点)发车。开车的话从永平往厂街彝族乡方向,在到达厂街之前右转,沿着“宝台山森林公园”的路牌,沿着一条狭窄多弯道的盘山柏油路,共大约2小时可到达金光寺。

永平继续往西,G56高速翻山跨过澜沧江,花桥村背后的一片无名大山也有大片森林,但是还没有去探过路。

从澜沧江往西南就是保山和腾冲,中间就是伟大的高黎贡山。穿越高黎贡山保护区的南斋公房、北斋公房古道不用再多介绍,即使是在南面317省道和192县道翻山的路段,也有足够大规模的森林呢。

从澜沧江往西北则是往怒江州方向。在沿着怒江的狭窄省道上并不能看出这条河谷的伟大之处,你需要爬上2000米左右山肩的村子,才能看到两排并行的雪山往北直通西藏高原,村子之上就是森林,有许多路线可以从怒江通往澜沧江,其中比较著名的有知子罗-营盘、福贡-老窝、迪麻洛-茨中、梅里外转路线以及德贡公路,往西则还有片马、独龙江、以及通往缅甸的无数山路,但是大部分小径和藏在山谷中的森林与沼泽湖泊都不为人知。

苍山西坡大花园

万宝山森林

木莲花山森林小径

怒江两边的森林与雪山

北向:

洱海北面倒有一地方可以感受森林气氛,就是弥苴河的河堤。弥苴河是洱海的最大水源,从下山口到江尾的两岸河堤大树缠结,飞鸟筑巢,可以沿着河堤步行、骑车,还有人尝试过在弥苴河用小艇漂流,真有一点森林中漫游的影子。

从大理坝子往北,沙溪、剑川、鹤庆的三条大道两旁的森林大多退化,只有在沙溪的马坪关以及桃源村附近还稍微有一些气势。还有一个去处就是马耳山。马耳山是从上关直到丽江的一道山脉,山顶风车遍布,5月时也是著名的杜鹃观赏地,而核心一带的森林还有残留。从西邑镇到三营镇路过马耳山天池的徒步小径途中,可以在林间见到许多溪流和瀑布,白草萝村之前一片开阔的坟地也有奇妙的景观。

那还是从剑川往西,来到四方不靠的兰坪县。兰坪东面的雪邦山从海拔和尺度上都类似苍山,残落成块的森林和草甸、箭竹丛都表明它只是被人类击败,并未臣服。雪邦山的山脊也有小径可以徒步,总长度可能有二三十公里,我还未来得及尝试。兰坪西面的一列小山就差得远了,翻过它往西去,就到了澜沧江边的营盘。

北面最好的森林还是在老君山。老君山绝不只是照片上看到的红色神龟,它其实是一道很长的C字形山脉,占据了丽江与维西之间广大的被遗忘地带。从十八龙潭景区一路往西北,在金丝厂是最高的主峰,然后往东北方向结束于金沙江西岸的格拉丹草原。有许多入口都可以到达老君山,从巨树参天的溪谷沿着逐渐变小消失的林场土路上溯,总会到达山脊草甸上彝人的牧场。除了冲江河与黎明的两条传统路线,你还可以从剑川直接沿着漫长的山脊到达十八龙潭所在的山峰,或者在剑川-兰坪公路旁的三甸箐开始进入深山。通甸镇东面的山脊草原与溪谷森林虽然海拔不高,但是最为连续和完整。大羊场-金丝厂-黎明的经典徒步线路就不多说,而最北面格拉丹草原上的斑块状森林则是另一种开阔的景观。

继续往北跨过金沙江,就是藏地的高山了,那里的森林还没有从王座上退下。中甸段214国道两旁有大片亚高山森林可供探索,包括哈巴雪山环线。这里只要提到虎跳峡大深沟上游一段被雪山包围的秘密森林。从大深沟直接溯溪可能无法到达(不知是否有人尝试过),你必须从Halfway客栈往山上的钨矿方向爬升,翻过一座接近4000米的山口,或者从东面的江边村翻山,才能到达这片无人居住的森林。

马耳山下

虎跳峡大深沟的秘密森林

东向:

跨过洱海就是鸡足山,山上的森林稍显干旱,但大概是因为寺院圣地所在,密林中樵牧的痕迹不多,倒是偶尔可见残破的佛塔被埋藏在林荫下。在常规景区内见到的森林就很好了,另外还可以从双廊、挖色的经典朝圣线路经过木香坪到达鸡足山,除此以外,还可以从黄坪和葡萄塘找小路进入鸡足山的森林。

再往东的人类定居点越来越多,到昆明的大道两边只能见到贫瘠的松树林。只有极少会进入外人视线的百草岭和周边山脉还保留着一些森林,这里属于楚雄州大姚县,可以从三台乡或者桂花乡出发进山。

鸡足山林间残破的佛塔

南向:

往南,巍山东面的山脉有一些森林值得去,巍宝山的大树也还不少。

南偏东方向,两座深绿色漫长庞大的山脉是无量山与哀牢山。这里的森林更加湿热,树种又稍有不同,雨季遇上蚂蟥也是常事。山脊没有草甸,也没有找到过沿着山脊的小径,翻越山脉的小径也有限。你可以到南涧、景东境内,从山脚的一个小镇开始步行上山,然后返回。

往南偏西,跨过澜沧江就是临沧境内,海拔超过3000米大雪山和大朝山都是完整的大片森林,沿途的零星山脊大多可以忽略了。继续往南就要离开高原,接近印支的热带森林了。

无量山的森林

我第一次看到越野跑,是两年前的大理100,在清碧溪散步的时候,看到从海拔4000米的山上跑了五六个小时下来的孩子,心想他们是人么?就在第二天,我终于成功爬上苍山顶,海拔从2000米到4000米,上下山共10个小时,喘成狗。

但是在山脊奔跑真的会感觉自己光芒四射!脚下的云、夕阳下深蓝色的洱海都在向你涌来,瞬间我就中毒了。我也去跑一次越野比赛吧。但是苍山上那一条贯穿山脊的小道,直到今年我才全程跑完。

第一次比赛

那时候我刚刚从北京搬到大理,体力差到没法一口气爬200米的山。于是雨季之后我买了双Salomon最便宜的越野跑鞋,家后面就是平坦的田野和荒废的,通往西藏的茶马古道,但是跑起来很舒服。大概一个月之后,终于可以连续跑下来1公里了。

我讨厌跑步,特别不理解绕操场跑圈的乐趣。以前被人拉去北京马拉松半马,比赛前在北京民族大学夜晚拥挤的操场上跑过四五次圈,觉得真没意思啊。但是在大理就不一样了。怎么说呢,感觉每跑一步你都是赚到的。你的腿是富有弹性的,在碎石和青石板上穿过芦苇丛与大麻丛,想起来就要飞。

12月的时候,Q老师拉我去跑怒江马拉松——或者称作片马马拉松。虽然从logo设计上就能看出来组织恐怕不靠谱,但是离大理很近嘛;而且据说这是一场跨境马拉松,可以跑到缅甸!反正就当是没事跑到缅甸一日游。事情果然不靠谱,开赛前一周缅甸又打仗了,死了十来个人,于是临时改赛道——改成了一条最高海拔2300米,总爬升超过1200米的山地公路。那天早上刚下过大雨,山腰上雪白一片都是雪。在滴水的高原亚热带山林里面跑步真好啊!4个多小时,后半程在大理跑团的几位带领下跑下来了,并没有觉得太痛苦,或者是很快就把痛苦忘掉了。这就是我的第一个马拉松,严格来说我还从来没有跑过路马呢。

第二次比赛

据说跑过一次越野跑的人要么从此只跑越野,要么从此再也不跑越野。我的第一场越野跑比赛是在腾冲,直到赛前一天看地图才明白过来,原来赛道就是高黎贡山的古道啊!古道溜滑的石板上厚厚的苔藓地毯与腐烂的落叶,云南雨季的云雾、大树藤蔓,然后在石板上摔一跤。那一天是2005年的8月8日。

但是比赛后半的公路就完全是凑数了吧。越野当然要跑在山里的小径上才有意思,这是我从这场比赛中领悟到的。

于是,回到大理之后就开始开拓自己的日常跑步路线了。就往山里跑吧,大理出门不就是山么,想跑半小时也可以,想跑一整天也可以;后来我遇到上海的越野跑爱好者,她们如果不去爬楼梯的话,只能周末坐高铁去浙江跑山。我对此只能报以震惊、理解与同情。绕三塔的越野跑2号线和3号线慢慢成型,都是大约5公里升降200米的路线。每两三天就去跑一次,渐渐可以不太痛苦地全程跑下来。每天早晨或者黄昏,跑到高处桃溪谷附近观看洱海,回去做两人早饭或者吃做好的饭,这时候觉得大理独一无二的好。

第三次比赛

但是等我跑完腾冲越野,获得了大理100的报名资格,它的报名已经结束了。这时,有人扔给我一个四姑娘山越野赛的报名链接。看到最高海拔5100米,99%越野小径的赛道,心里面叮的一声打了个勾,毫不犹豫就报名了。后来证明,这的确是我参加过最完美的比赛。

比赛之前买了一双新鞋,La Sportiva Boshido,颜色亮得晃眼,硬朗的落地感觉非常舒服。

买了Salomon著名的水袋马甲,胸前两个软水壶,感觉跑起来比之前骑车用的小鹰水袋包要稳当不知多少倍。

开始启动苍山十九峰登顶的计划,先登顶了最北面的沧浪峰。

去中甸和德钦转了一圈。在高原独自找一条小径自己跑步还真是一种新的玩法呢,比山地车走徒步路线的通过能力高,只要你体力足够,速度也不会慢多少。

再一次观摩了大理100的比赛,这次的角色是朋友的私补。一年多之后,看到别的越野跑比赛者的眼光似乎完全不同了。这一段赛道不就是我日常练习的3号线的一部分么,啊,他们跑得还没有我快。

完全没想到,四姑娘山的比赛竟然得了第二名。在银河拱桥和流星下独自奔跑,在雪山山垭上看天色渐明,在山脊上飞奔。除了喜欢在雪山天空跑步,我还喜欢上了一个人跑,前后见不到任何人影的感觉。我觉得这是越野跑最舒服的阶段。

第四和第五次比赛

之后的冬天,膝盖有些小损伤,除了周末回南京紫金山上跑一个小比赛,也没有比赛要准备。

大理的6号线渐渐成型,这是一条沿着山麓起伏的连续越野小径,15公里爬升450米。在冬季的艳阳下跑步,在小冰雹中跑步,都很好。

冬天的山脊线满是积雪无法登上,但是可以跑上海拔不高的花甸坝,去苍山西坡,去沙溪,去我的秘密森林。独自探索穿越路线,这是另一种毒药。

每到一个地方旅行都要带着越野跑鞋,然后跟着OSM上面的徒步小径跑一圈。早上起来跑巴厘岛的火山,越南的废弃机场,日本的湖边小道,完全不用怕迷路。

去个超市都要跑几步。

3号线的速度快了10秒。但是发现了另一条更野的下山路,就自作主张把3号线改了(并没有任何人在乎吧)。

尝试了一下速登中和寺,从国道出发大约40分钟,爬升600米。如果想要休闲就爬到半山的玉带路上去跑。

觉醒了下坡的乐趣。在石块之间踩着松针蹦跳着跑下来,竟然比坐缆车还快。

在苍山上规划了17条越野路线,终于跑过第12条了。

但是,两年过去,快要离开大理了,这一年大理没有旱季。独自去探路的时候总是觉得有点忧伤,不知道这些小径什么时候才会再有人来跑呢(可以去strava上找到这些路径)。

离开大理的途中就是去第四次比赛,亚丁天空跑。比赛最大的缺点就是赛道太短了,29公里,一个上午四五个小时就结束了,都没怎么享受一个人在荒野奔跑的乐趣,越野跑的一个乐趣就是孤独和漫长吧。大概这只是一个世界越野跑的聚会,最喜欢的是比赛之前大家可以免费进入景区拉练,遇到了互相打招呼聊天。那两天天气恶劣,风雪交加,在那种天气下花6小时跑跑停停完成了仙乃日转山。但是比赛那天却是绝好的晴天,在爬升途中还看到了仙乃日的雪崩。

第五次比赛是在不到一个月之后的天目七尖,号称中国爬升最多的50公里比赛,也是台阶过多的江南式比赛中的一股清流。全天阴雨的天气下虽然路面泥泞湿滑,但是我喜欢没有暴晒和缺水的雨天,跑起来要舒服很多。花岗岩不滑,石灰岩的石板滑,黄泥巴路滑,这时候防砂石鞋套才是必备装备。陡上陡下的坡,还有花岗岩巨石阵,要么慢慢挪下去,要么飞快跑下去。浓雾中无穷无尽的树丛,还有景区里机械的念佛音箱,气氛诡异。两只小狗跟着我们完赛了。比赛最后10公里还有两个爬升300米小山,才是压垮梁龙的最后一根蕨草,一个法国人在此退赛了,后来才知道他之前也走错了路。

自己去跑速穿吧

这时候被另一种形式的越野跑吸引了,那就是徒步线路速穿。跟以前山地车时代一样,喜欢用轻装把背着80升登山包的徒步者远远甩在后面。去亚丁比赛那次,本来是打算自己顺便去跑一趟大转,60公里海拔爬升4000米,当天完成似乎也不是那么困难,但是因为天气原因放弃了。7月的一天看到天气晴好,于是决定去鳌太速穿。中午买好机票,下午就出现在塘口村的登山道起点。第二天凌晨3点起床开跑。鳌太的道路的确比我想象得要难一些,虽然是很多人常走的路线,但是冰缘巨石很多,第一次跟着GPS跑也很难找到正确的路线,道路上有大量的微爬升,总上升怎么也不止表上的4500米。

我喜欢山脊上飘过的云雾,道路在古代城垣一样的巨石之间时隐时现,望到远处浮在云雾之上的众多尖峰,不知道哪一座才能到达终点。下坡的路大多可以小跑,就是不时打扰到路边的羚牛。而记忆中最动容的时刻是在跑马梁光线黯淡而寒冷的黄昏,几乎水平的阳光在浓雾上投射出彩虹色的佛光,一大群羚牛正在回家,似乎无穷无尽的平坦巨石与玛尼堆间是一具圆木小屋的骨架。感觉体力已经剩下不多,而远处暗红色岛屿一样的山峰才是即将到达的秦岭主峰拔仙台。

到了山顶天已经全黑了,黯淡的头灯很难找到下山的正确路线,但是所幸终于到达大爷海,那里有个铁皮屋提供泡面和住宿。

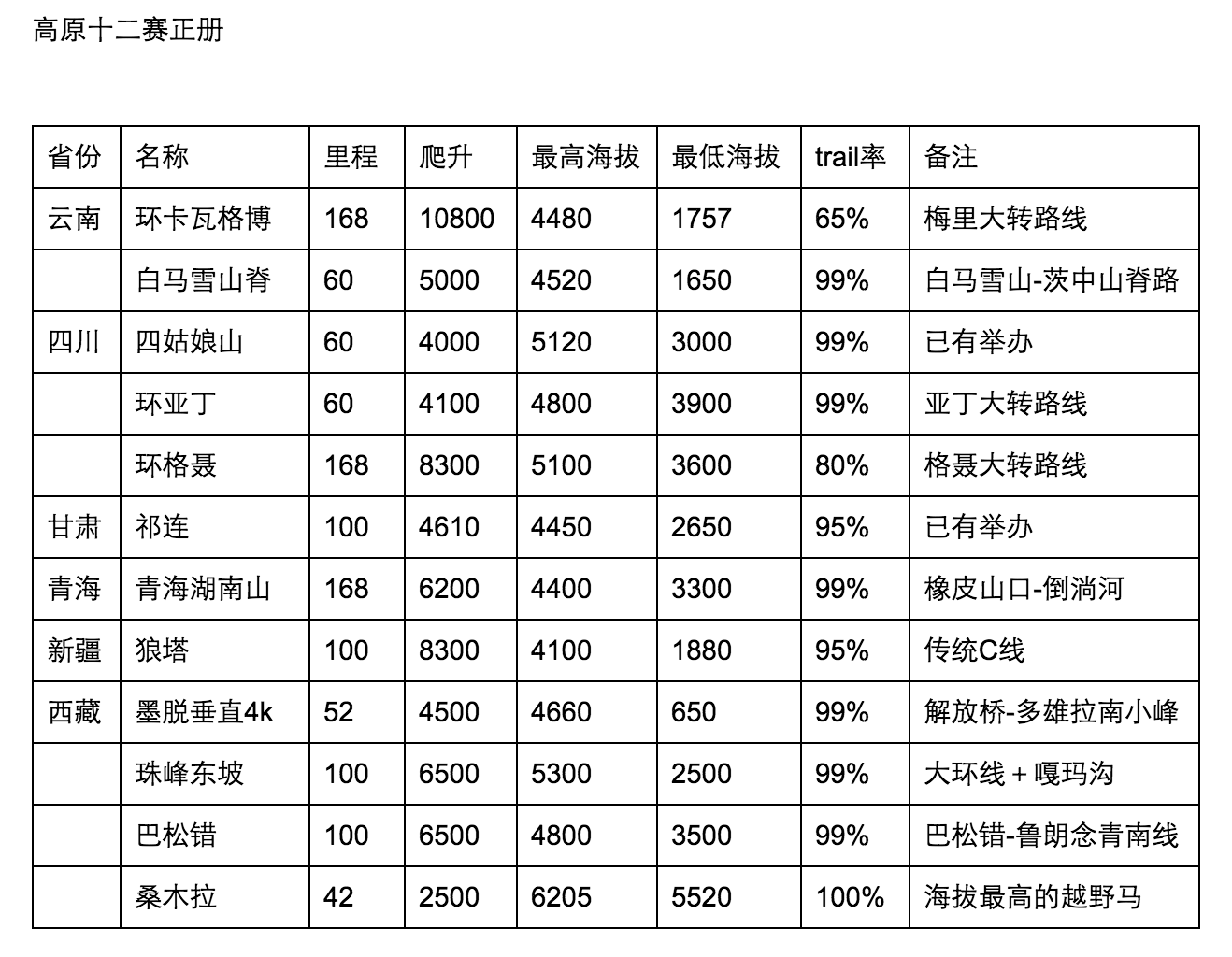

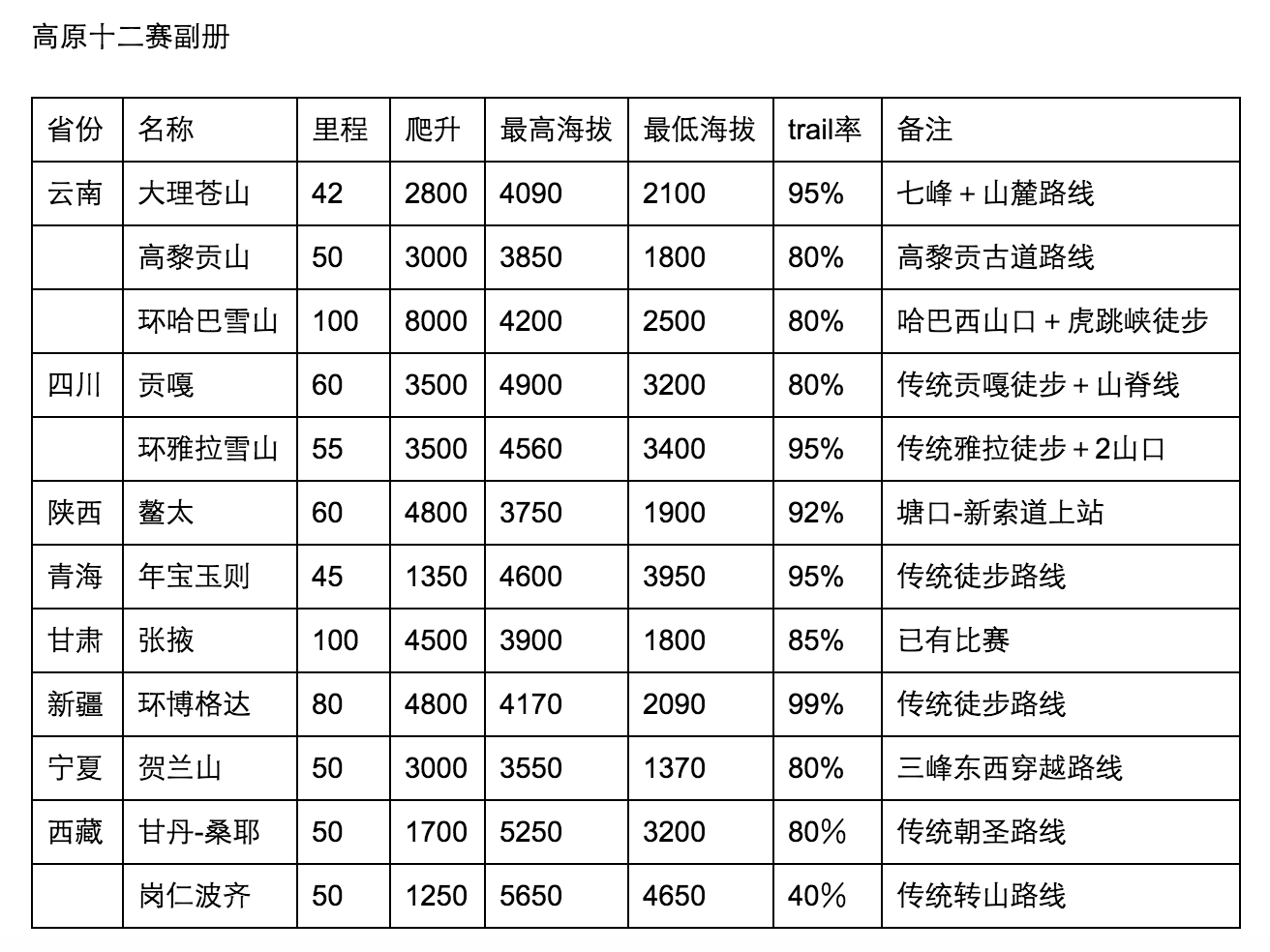

脑洞一开就不可收拾,不到一周就忘了鳌太路上的痛苦挣扎,开始计划别的有趣的越野跑路线,除了用越野跑穿越那些著名徒步路线,比如年宝玉则、刚仁波齐、梅里外转、格聂什么的,还有:

反穿墨脱再在多雄拉山口爬旁边一座4700米的小山,中国几乎唯一一处单日爬升4k的路线;

海拔全程5500米以上,最高6200米,但是不需要登山装备的桑木拉马拉松;

从白马雪山到维西全程150公里,海拔平均4000米的云岭山脊;

中国类似阿巴拉契亚小径那样的长线,纵穿川西,或者从成都到拉萨,或者贯穿南北;

命题:你不是真的爱动物。你只是爱上你想象中的动物。只是因为共情,爱上它和你相似的部分。

我不认为这是对的。但是,当你看到“小猴子再也没法穿衣服了,真可怜啊”这样的话,怕也忍不住笑场吧?那么,我们是不是应该对动物持有有限度的爱心?限度在哪里?

我想从这个问题进入动物伦理基本问题:我们为什么要爱动物。我觉得应该抛弃“我们爱护动物是因为动物对我们有价值”这个思路,因为价值本身来源于愿望。

对于动物伦理持怀疑的人会认为:这只是因为动物和我们相似,而我们保存自己的本能会促使自己保护具有类似形态的动物。一句话,这只是自我保存的副作用。

也就是说,演化的的理想状态是尽可能消除这种副作用,进行完美的识别:只要是生殖隔离之外的物种,且它的生存对本物种的生存有害、死亡对于本物种有利或无关的,就应当去除同情心,它们即使是被虐杀也不应该有抗拒的情感,比如捕食或者作为实验动物;对于有竞争关系的同类,同情心也可能是有害的。识别的边界,应该以恰好能够识别并保留自己的基因为最佳点。比如一只狮子至少应该能够同情爪子,不同情蹄,同情心与进食的欲望斗争会形成一个微妙的平衡,既不会虐杀自己的同类甚至子女,也不会对食物下不了手。

但是到了人类身上,却有两个完全不符合这个理论的事实:1.从生物学意义上来说,人类在十万年前已经停止了正常的演化;2.人类的同情心看起来正变得越来越宽广。和呼吁动物权利的人形成对比的是,在几个世纪之前,肤色不同的人类都互相不认可为同一个物种。

而且有趣的是,2是1的原因。人类的同情心使得他们减少了对同类的虐杀,特别是对于弱者的。优生学渐渐变得不合法,哪怕是从智力上来谈论。说造成了人类生物学演化的停止并不严谨,但至少能容许的遗传因素更宽广了。

这意味着什么?难道人类会逐渐摆脱对同类,甚至对所有动物(植物和真菌中不可能吧)的虐杀,走向一条新的伦理轨道?

要做出这样的预言,须要分析1对于2产生了什么影响。

回到前面谈论的食欲与同情心这两种本能的斗争。同情心的演化比食欲更细致:分辨对方是不是同类,显然要比能不能吃需要更多的信息量;至少潜在食物的绝对数量比同类多多了。但是理性迅速的产生打破了这两种本能之间的平衡。对于同一套感官,计算能力的增强会增加预言未来的能力。本能会参照预言的可信程度来运作。 但是这个增强对于那些需要信息比较多的本能来说,是相对不利的。因为那些需要信息比较少的本能,受到理性的帮助更多。这就是为什么我们对于身边的,亲身接触的人和动物,同情心更容易占优势;而对于那些没有亲身接触过的,很难凭借理性想象出同情心,而会更多的从自己生存利益出发考虑问题。

人类和同类/异类之间的平衡状态,被理性的预测力量打破了,直到预测变为现实,两者才会重新归为平衡。屠戮者直到亲自动手之后,才会发现自己杀死了一个活生生的同类(这恰好是一个常见的伦理故事主题)。预测能力弱的同情心在这时才起作用,但是已经晚了。两种本能之间的动态不平衡,需要一种新的构造来弥补。

伦理本身,就是用来弥补本能和理性之间的时间差。伦理就是通过学习和理性告诉你,你更应该偏向同情心一些,哪怕你现在不能立即感到这一点。伦理替未来的同情心本能起作用。在伦理的作用下,就平均意义上来说,人类还是会做着的事情:食用动物,爱护同类。但是理性的差异显然比遗传学的差异大得多。人类中存在虐杀同类的连环杀手,也存在耆那教这样严格的不杀生主义,以及文章开头提到的爱心过于泛滥者。

因此,所有的伦理都会显得荒谬和虚伪,因为伦理就是在弥补不同年代形成的本能之间的差距。这就是人类理性的代价。

还没有诗人属于这条大河。不仅仅是为这条河写诗,而是属于这条大河,为大河而丧失心智。北方的那条河有青铜,收割后让人刺痛的金色光线,离开大地的飞鸟。这和我的大河没有关系,她仍然没有进入这一支僵硬的语言。

1.

我一直相信,川江上多雨的秋天和远处的德语区是一样的。自从18岁那年,我相信格奥尔格·特拉克尔就是为我的大河写诗,哪怕自从那一年之后我再也没有见过秋天的大河。

在雨水中腐烂的秋天,棕褐色和水红色里雾气中的丘陵,临近死亡的黄昏。不仅仅是这些。

我 相信那些黑色残破的厂房,就是诗里被诅咒的城堡。那是十几年前破产的小化工厂,无一例外都修建在悬崖边,把溪水染成亮黄色或者褐色,取决于那是重铬酸还是 氧化铁,或者是家族的罪与血。旁边没有村落或者居民,也没有人知道谁在这里修建了这些让人绝望的厂房,他们的墓地在哪里。

只有在难得一见的淡淡的晴天里,才能见到山崖上的黄金。

秋天正好是河滩新生的日子,河滩的新年从秋天开始。

2.

在 高中时代漫长的中午,我偶尔会在城里作1个小时的步行,去那几个小书店和音像店。书店里有海德格尔的书;如果你在音像店里努力寻找,还能找到巴赫与马勒! 我当然不屑去新华书店了,那里一整排书架散发着呆蠢的气息;我从来没有买过一本教参书。那时候,在这个小城里竟然有七八家小书店,如果是现在会被叫做独立 书店。虽然书店里还没有特拉克尔,但是有一切最新的,超越维度的书,从刘小枫到胡塞尔、毛姆。

除了我这个唯一的中学生,还有什么人会买这 些书?是老头还是少女?这个城市里也只有一个医学院还算是正经大学。在没有互联网的时代,他们都和谁讲述自己那些从未冒出土层的思考呢?如果这些书店的顾 客都是像我这样经常来逛,但是每个月才会买一本书的人,那他们是靠什么活下去的呢?那些书和教参不一样,都是几个月甚至几年卖不掉的。

这十几年来只发生了一件事情,就是那些我们不明白为什么没有发生的坏事,都发生了。那些小书店现在大多不在了。

3.

高三那一年,班上来了一个奇怪的复读生。据说他比我们大3岁。他的作业本上画满了某种纹章。他的脸以奇怪的方式瘦削。我们很容易欺凌这个眼神以注视的方式发呆的大孩子,即使后来知道他有轻微的精神病。

后来我才知道,他的哥哥非常有才华,非常能读书,“是天才”,在北大做了哲学教授,那一本特拉克尔的诗就是他翻译的。这就是大河与文字直接最直接的一条脉络。

但是读这些书的人都不在了,他们被语言聚集起来,找到自己所要找的,或者没有。大河在远离语言,大河更加荒芜。在能够改变这一切之前,我无法回去。

永动机的梦想与康缪主义具有同样的质地,也在同一时代同步地萌生、成长——只是后者的覆灭晚了许多年。十九世纪的乌托邦主义兴盛的时代,也正是永动机在热力学两个定律之前最后的辉煌;但是人类在认识自身方面的进度要远远落后于认识机器:建造一座康缪主义的试验场所需要的成本远远高于永动机,需要搭进去上千万人的生命,还需要几十年的时间等到事先输入的能源耗尽,这座巨大的永动机缓慢停摆。即使直到今天有了超过20台失败的案例,直到今天还有人还在争论康缪主义为何会由好事变坏,还有人在等待最后一台试验机型创造奇迹。

康缪主义,崩溃中的蛇图腾

和永动机一样,康缪主义的图腾是那一只吞吃自己尾巴的蛇。就像蛇靠着自己的尾巴而营养,康缪主义也靠自己的副产品,也就是人的需求来维持自身,这就是所谓的按需分配,人间天堂。康缪主义主张什么?一切社会组织都是为了满足人的需求。需求是一个现代意义的词,人们认为它是消费主义的发明:人的行动不再是命定的,也不再是自由的,而是有倾向;它被分成两极,一边是本能的、基本层面的、刚性需求;另一边是可以被创造、被发明、被消费的需求。消费主义与康缪主义有深深的血缘关系。按照毛和戈培尔的自陈,康缪主义无限相信宣传的力量,宣传可以让人们相信任何事情,产生任何需求。于是蛇环的形状构成。

但是,宣传本身的能源从哪里来?来自需求?宣传是永动机么?

当我们谈论能源时,我们想到的是什么?“负熵和信息”是答案之一,但是并不是那么容易理解,一个郑智结构为什么需要能源?(我这里当然不是指的石油储备)为了在这个充满不确定的世界上维持自己的存在。不确定的意外事件会对系统造成损坏,正如在麦克斯韦妖的讨论中看到的,如果要进行修补的话,需要更多的信息。

社会存在就是人群的共识。共识可以达到的水平,决定了这个社会的协作水平是上升还是下降,结构是在生长还是在崩溃。社会存在只有当修补带来的信息大于它所损耗的信息时,这结构才能够长久维持。共识是一种脆弱而又普遍的存在,人与人之间当然无法绝对理解或者绝对不理解,这为量化提供了可能。

一个成长中的结构,每创建一个新的共识,都会因此带来更多的共识,因此共识在增长;而崩溃中的结构,为了弥补一个谎言,需要更多的谎言去填补,因此共识的结构在崩塌。为了解释郭美々,需要搭进去她爸,为了解释她爸,需要搭进去整个红卍字会;为了解释填埋车头,需要搭进去影帝的承诺,但是影帝的承诺无法兑现,最后会把谁搭进去?有一类永动机表演是使用了秘密的储备能源,但是这个能源终究会热寂,康缪主义的永动机似乎也终究会停摆。那么,康缪主义的能源储藏在哪儿?能否从理论上证明它会用完?

高阶永动机,及其不可能性证明

康缪主义最有说服力的形象是蚂蚁与蜜蜂。超然、愚昧而有序,为了群体目的可以任意牺牲,也可以被人类驯养,它们被别有用心的叫做 社会动物。为什么你们人类不能像蚂蚁和蜜蜂一样自觉呢?它们是驯化动物,就像一种永动机,可以自动地寻找能源,并且把它贡献给人类,被杨朔写得跟真的似的。如果你乐意,我们可以把它叫做第三类永动机。

定义:第三类永动机,是一种可以自行增殖、寻找能源,并自觉贡献给人类的生命/机器。按照这个定义,某个沙漠中的自复制发电机器Auxons,也是一种第三类永动机。

第三类永动机的弱点很明显:如何保证“为人民服务”的性状,在增殖中不至于消失?它显然对于该生物的自我保存不是那么有利,但是自然选择的适应能力,又是在复杂环境中寻找能源必不可少的。和任何驯化动物一样,如果不加以持续的人为选择,人类化的成分,目的的成分必定会蜕化消失。人类对驯化动物的利用,其实是利用对它们上亿年演化中积累下来的遗传信息资源,这些虽然无限丰富却几乎不可再生的信息。

但是康缪主义的野心远不止于此,而是要彻底向蜜蜂和蚂蚁学习,达到超个体主义。群体大于个体之和,群体的意识终将统合个体的意识。甚至许多反感康缪主义的学者也相信这个观点,即使不相信也无法反驳。具象的例子就是克拉克《童年的终结》,他想象宇宙智慧生命的进化,个体如何消失,群体智慧如何战无不胜,虽然也有一丝心有不甘的悲凉。不管你乐不乐意,反正我是想把它叫做第四类永动机。

定义:第四类永动机,是一种群体的智慧或者绝对精神,可以将个体统合,从而让个体努力工作,并且不再忧愁。

为什么群体智慧不可以?不用说蚂蚁和蜜蜂,就连人类不就是由细胞组成的吗?细胞也会诞生、分裂、死亡,就像社群是有个体构成的一样。你们口中的个体,不过是一个普通的尺度等级而已,亚原子粒子-大分子-细胞-个体-社群-星球-大尺度结构,凭什么区区个体这个等级在自然界中有特别的优越性呢?

性。这就是区别。蚂蚁和蜜蜂的群体不是社会,因为它们成员的交流是无性的。只有(最大的)繁殖的单位能够定义为个体。因为性是连接遗传信息与社群存在的唯一通道,因此也是社群存在(共识)的唯一信息来源(能源)。

为什么我相信个人主义

遗传信息,就是祖先的死亡留下的信息。生命的自复制的过程,是迄今为止唯一知道的信息富集过程,虽然在富集的途中留下了无数先祖的墓碑。它是有关:你应该去做什么,才能使得你的行为在此信息中存在 的信息。演化的过程就是使得实然与应然到达同一。因此个体这个尺度是独特的。并且在这个宇宙中,只要基本物理定律能找到共同,那么个体的尺度之间就能实现共存(对黑暗森林的驳斥)。从个人的角度来看,这就是神义论。

和古典永动机一样,康缪主义有很多把戏来维持群体精神的自持存在,比如思想钢印:这个思想的内容包括,如果发现别人不持有该思想,则将其消灭。但这是一种提鞋主义,因为持有这种思想所需要消耗的信息,总会大于由它得到的信息:显而易见,这种钢印对于个体的存活是不利的,除非该种群受到某种精心安排的筛选。

所以,永动机和康缪主义国家都会短暂存在——在人的精心安排之下。这也说明了,康缪主义为何常常出现于封闭国家被先进国家轮的过程中。但是基于神义论的共通性,这个过程不会永久存在。因为接触就意味着进步。

我梦见我最后一次去看那栋快要拆掉的老楼。我已经从妈妈那里拿到了钥匙,我已经走到了四楼的门口,看见了绛红色的木门上那道熟悉的记号。就像我右手无名指上的一道伤口,里面嵌进去几粒河沙。于是它们将永远陪伴我直到死去。但是我没有进去。我醒来了,于是我再也不可能进那一间屋子去了。

我丢掉了那只从楼顶上飞出去的火箭烟花,我的公冒着冬天的雨去河边找它,但是没有找到。后来他嵌入了那座楼的墙壁,他在我的梦里消失了。

我终究没有不顾一切的打开那间屋子。我什么都没有做。有人把我的世界抢走了,我还是什么也没有做。你说,这一切本来就不属于我,但是我不相信。我的梦就是我的证人。

5.

我知道今晚又会梦见尸体。这一天,在我的本质里有什么死去了。梦里到处都是人的尸体,就在我每天上学经过的路上,在门外,躺着,悬挂着,不成人形,而我像平常的每一天那样,看着这一切继续走过。

这个梦再明显不过了。只有我一个人能理解的童年正在死去,也许就在今天,我敲下这几个字的同一时刻,而我束手无策,甚至无法弄清自己的心情。我知道电池厂到今天还没有被夷平,真的是一个奇迹。我不敢说我是爱它的,我知道国营工厂里黑色的深渊,至少有两辈人的生活被它的巨大漩涡吞噬掉,浓黑的铅、镉、锰和血混在一起流到大河里,最后换来了几个街痞疯狂的发迹。这就是小城工厂里的真实,即使是那些被吞噬掉的人们也从未把它说出来,只是急着逃离那栋已经无人维护的旧楼。卡尔施米特说,当文字无法被说出时,就会变成梦境反噬掉现实。于是你理解了,为什么工厂是梦境一般的存在。

但是他还没有说出:当一个梦被另一个梦吞噬掉之后,就再也无法醒来了。这个梦死去了,它再也不会坦白自己说过的谎言。我再也不会站在它的阳台上,从栏杆的缝隙里看环绕着的长江,看江水一块砖头一块砖头的上涨,再也不会看到一队纤夫拉着最后的木帆船绕过石滩,被年轻气盛的驳船取而代之。

但是一切问题都没有解决,而且再也无法解决了。这时候我才知道,亚历山大用刀剑解开死结是多么愚蠢啊!因为这个绳结本身并不重要,而是从中读取打结人的灵魂。同样,这个工厂的梦也并不重要,但是我可以借此理解我自己的身体和灵魂,它们是如何形成,又将如何解开。

4.

尸体的梦。当我知道瓦窑坝也将被买下时,这个梦又出现了。这个梦并不是醒来,而是被抹去。变得越来越巨大,越来越密集。“如同海涅说的那样,我们早已能飞翔在天空,但是飞翔的不是我们,而是根本不知道什么人。”

那么,涪陵、万县、奉节、巫山、云阳的人们,会做什么梦呢?小南海水坝之后,会有什么梦呢?当生命成为碎片时,只能像水熊虫一样把自己变为结晶。变为北极光一样。

3.

当你遇到曾在梦中见过的景象,这个梦就解开了。我梦见过一直延伸到云端的坡道,后来在雨中的南京长江大桥见到了;我梦见过高悬在江面上的铁梯,后来在南津关见到了。我还梦见过无数巨大的方形柱子,围绕着一座同样巨大的平台,一只独角鲸的骨架斜插在平台上,后来洪水淹没了一切。数万年后,一队郊游的小学生发现了埋在山脉中的骨架。我会见到这个梦么?

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E9%A0%AD%E8%8E%AB%E5%AE%8F

童年妹妹的死。这是鬼头莫宏作品中不断出现的主题。就像特拉克尔的泛着白光的妹妹的 幽灵;或者马勒的Kindertotenlieder。从最初的短篇《残暑》,夏天死去的妹妹;《星星公主》里玉依希那“装在袋子里回家”的空白场景;而最残酷的是《我们的》可奈酱那一句“对不起,我不能回家吃晚饭了”,还有“哥哥,我马上就要死了啊”。

按照叙事演化的论点,最初的故事最接近事件的表面原型。也许《残暑》中那样的事件,上小学的妹妹在车祸中死去,曾经发生在鬼头自己身上。她是兄控;她话不多,但是内心成熟;她常受同学甚至哥哥的欺负;她的名字还是用假名书写的。(《有什么措了吗》中迅速出现了车祸,自行车漫画 《Noririn》也是以交通事故开场)

这次死亡事件给鬼头的印痕,也许就是鬼头所有作品的原主题,成为了他所要释放的业的源头。越往后期的作品中,事件的主题离解,而结构意义却更加明确了。年幼的少女成为神:她们的存在无法理解,她们的存在守护或者毁灭世界。她们掌控地球(《星星公主》),她们拥有拯救世界的能力(《我们的》)。 女性并没有和世界一起物质化,而是在童年就和物质世界断绝了联系(参见《壳都市之梦》第一个故事)。作为幼女控的鬼头莫宏,他和世界的身体联系(也就是性)就以那个断裂为中心。

交通事故的另一个角色,机器,构成了鬼头莫宏的另一系列主题。他是军武控,他热衷于各种(运动用)自行车、摩托和汽车,但是最特别的是他的机械设定:和灵魂相连的机器。力量超出这个世界的精密机器,会残酷的夺取灵魂的机器:和少年联结的龙,代表地球战斗的巨大机器人,《从终结到开始的 Mile》中化身为神人的灵力机械,以及壳都市化身为童女。

将灵魂机器用于欲望是罪恶的。例如那个军用气球研究组。因为灵魂机械代表着交通事故中使用肉体,夺取灵魂的汽车。在这之后,机器便不再仅仅是物理的存在,而是“虽然说起来很难置信,它从精神上拒绝我们”。

为什么很多人觉得鬼头扭曲呢?因为正常人身边女性形象的成长,由梦的世界的一部分变成了自我的世界的一部分,性别变成了性〇交;机械对他所展示出来的,是设计者的灵魂,而非使用者,或者说它的偶然生命历程。这就是现代正常世界的运作模式。但是鬼头莫宏所说的是:存在着偶然,上述正常人无法消解的偶然,需要缓慢的让神话世界和现代世界交汇。(例如灵使Mile)

《星星公主》讲的是一个阳光少女如何在一群中二少年的围攻下毁灭地球的故事;《我们的》讲的是一只中二少年如何在一群阳光少年(和妹妹)的死亡之下做好事并且死去的故事;《Noririn》似乎要讲一名中二青年在自行车运动的阳光雨露下融入(?)社会的故事;但是可以看得见的是,鬼头作品中生硬的不协调性正在消解。因为鬼头画的是真正的治愈系漫画,虽然是披着致郁外衣的治愈。只有真实温暖的日常生活的语言和场景,才能消解残酷,即使下一秒就会离开这个世界(《我们的·洋子篇2》)。因为最日常的生活,和人最真实的对话才有承托真实的力量。”而死亡也不得无法无天”(狄兰托马斯)。《有什么措了 吗》里这位中二少年会有什么结局,谁也还不知道。

果然还是最喜欢自行车了。

比徒步、背包、搭车什么的都喜欢。它是肉体与理性,它是世界和人群和孤独的我,最完美的交流。

一年没有正经骑过车了。在车上感觉到巨大的自由,感觉到我没有必要惧怕这个世界。

身体,通过理性驱动世界的运动,让我和人类在一起。